Gen.le Giuseppe Ciancio / 4^ e ultima parte

|

| Soldati italiani al fronte nella I Guerra Mondiale |

4^ e ultima parte

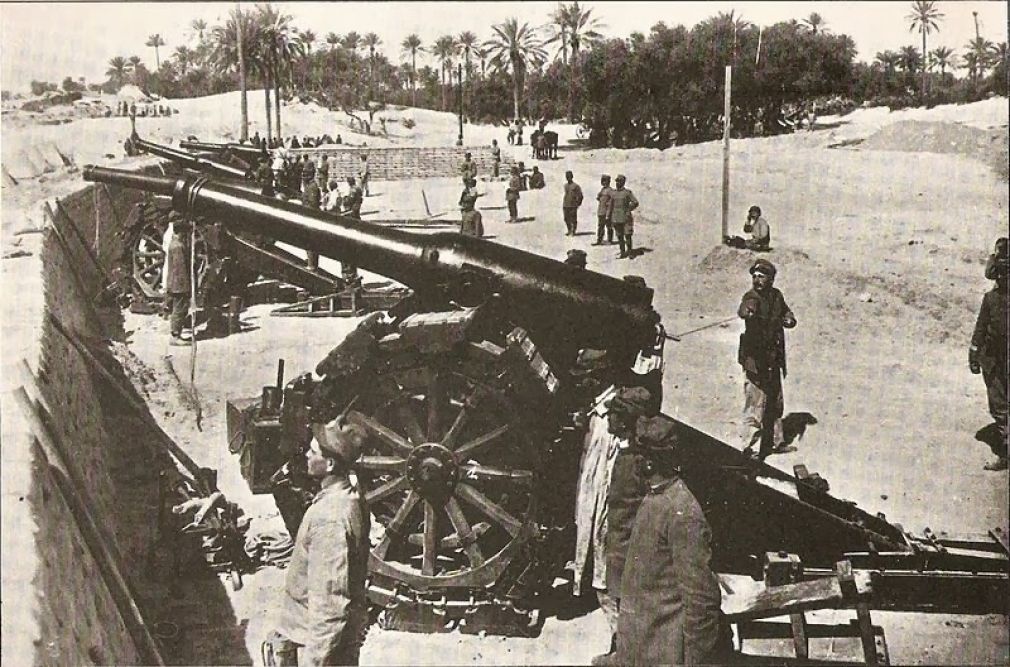

Nelle successive battaglie (7^, 8^ e 9^ sulle 12 complessive) dell'Isonzo, il XIII Corpo d'Armata, che ha ricevuto dal generale Ciancio il motto "Avanti, sempre avanti a tutti i costi!", progredisce sempre più mantenendo le posizioni conquistate. In tal modo il Ciancio si merita la decorazione di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia anche a coronamento della stima di brillante comandante che godeva fiducia e simpatia da parte di tutti¹. La 10^ battaglia, iniziata il 12 maggio e conclusasi il 5 giugno 1917, conferma l'esigenza espressa più volte dal generale Ciancio e dal Comando della III Armata al Comando Supremo: oltre che avanzare, che era facile, era di vitale importanza mantenere le posizioni conquistate con altre truppe di rincalzo, per non vanificare così il sacrificio delle ingenti perdite subite nei numerosissimi assalti. Il Comando Supremo invece fu di diverso avviso, ritirando tutte le truppe di rincalzo per porle in riserva. Il 30 maggio il XIII Corpo d'Armata riceveva l'ordine di trasferirsi, entro il 2 giugno, nelle retrovie per riorganizzarsi, sostituito in prima linea dal XXIII Corpo d'Armata comandato dal generale Diaz. L'8 giugno il gen. Ciancio venne esonerato per essere posto a disposizione del Ministero della Guerra. Tornato a Roma in Parlamento, ove viene consultato per questioni belliche, ricevette la terribile notizia della disfatta di Caporetto (12 nov. 1917). Essendo stato generale comandante di truppe al fronte fu chiamato a deporre nell'inchiesta parlamentare contro il gen. Cadorna. Non una parola di odio o di rancore contro chi sbagliando lo aveva moralmente distrutto. Nell'aprile del 1918 gli venne affidato il comando del Corpo d'Armata di Ancona. Finita la guerra sente il bisogno di dedicarsi alla famiglia e di scrivere un libro di memorie autobiografiche, rinunciando nel 1919 alla candidatura per il rinnovo del mandato parlamentare. Lasciò il servizio attivo nel 1920 e rifiutò durante il Fascismo la carica di Prefetto della città di Palermo. Si ritirò ad Albano (Roma), sui colli laziali, ove per oltre un anno fu Regio Commissario al Comune. In quegli anni² gli muore l'ultimo dei figli, Massimo, non ancora ventenne. Il 2 marzo 1932 il nostro generale Ciancio cessava di vivere. (tratto da L. Villari, Cascino, Ciancio, Conti, eroici condottieri siciliani, Tip. OPI, Roma, 1979)

¹ Anche il poeta Gabriele D'Annunzio, che per oltre un anno fu effettivo a un reparto del XIII Corpo d'Armata, così conclude una lettera inviata al Generale e conservata dalla figlia Lidia: <<Grazie Eccellenza, per le buone parole... M'ebbi in letizia l'ospitalità di Turriaco... Spero di rivederla, mio Generale. In ogni modo, avrà di me notizie che mi dimostreranno degno della Sua benevolenza così largamente concessami. Gabriele d'Annunzio - Turriaco (GO) - 11 febbraio 1917>>.

² Nel 1924 il generale Ciancio rinunciò alla nomina a Governatore della Tripolitania perchè il Duce pretendeva da lui una lettera di dimissioni in bianco, firmata e senza data.

cronarmerina.it

- Pubblicato in Personaggi

- Commenta per primo!