|

| Il madrigalista Gesualdo da Venosa (1566-1613)¹ |

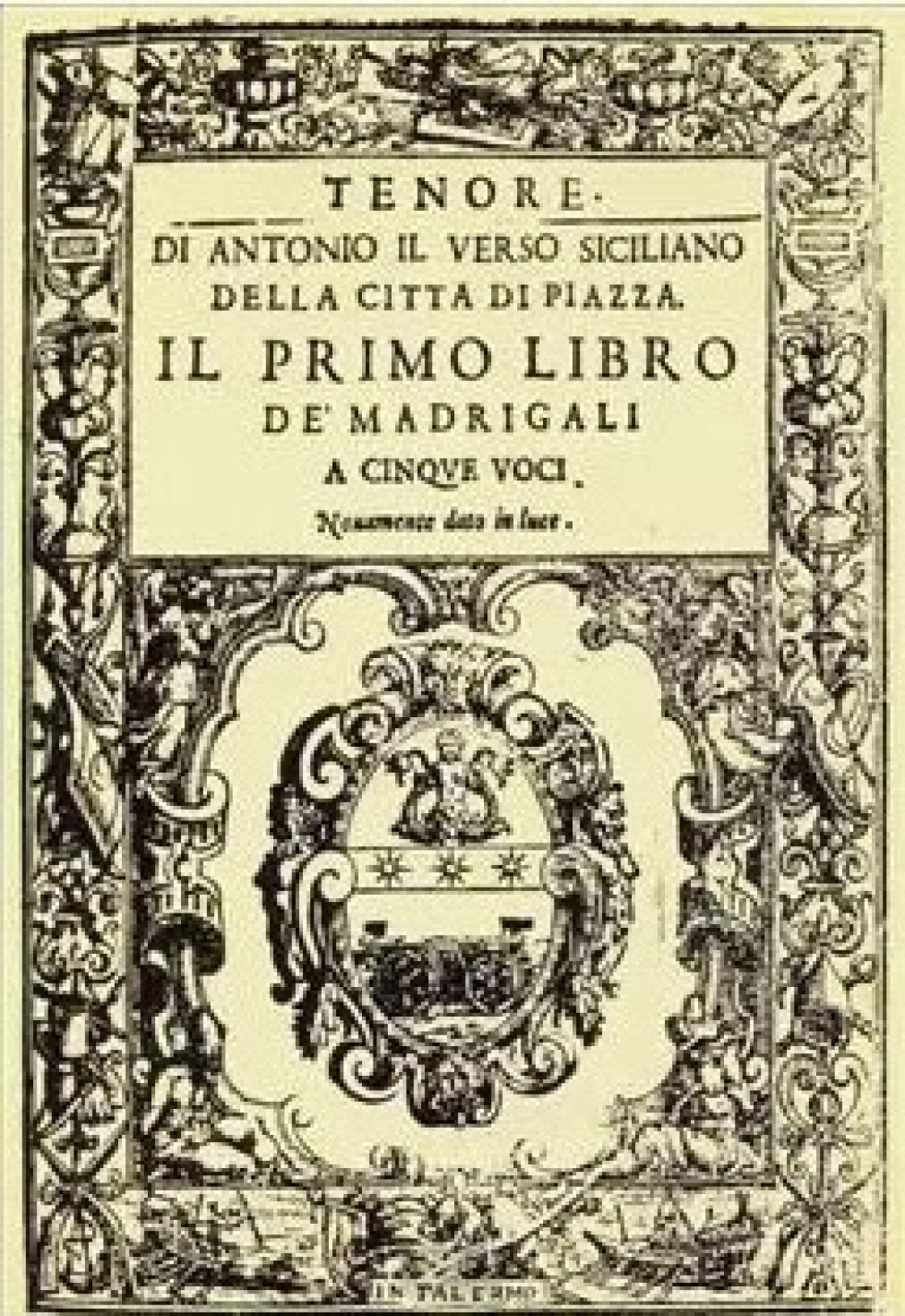

1^ parte (Antonio il Verso, 1555 ca. - 1621 ca.)

Antonio il Verso nacque a Plaza da Clementia e Matteo de lo Verso nel 1555 ca. Allievo dello Studio Pubblico dei Domenicani (oggi Seminario Vescovile), fu istruito nella umane lettere (greco, latino, ebraico), nella retorica, nelle scienze, nella liturgia, nel canto e nella musica, nella quale diede prova di felice disposizione, sicché a 10 anni s'era affermato nella musica et habilità del suono avendo scritto il "Libro dei ricercari a due voci". Conseguita la licenza in musica, il Verso iniziò a esercitare in loco la professione di maestro fino a quando il destino portò nella città di Plaza il nicosiano Pietro Vinci² musicista di fama nazionale, il quale, dopo aver soggiornato per molti anni a Bergamo, era rientrato in Sicilia. (tratto da Litterio Villari, Antonio il Verso - Musicista, T.D.G., Roma 1999)

¹ Non avendo alcun ritratto del nostro Antonio il Verso ho ripiegato su uno di un compositore di madrigali italiano nato a Venosa e coevo del Verso.

² Pietro Vinci nacque a Nicosia nel 1535 ca. e dato che la città di Nicosia allora non aveva un convento domenicano con studio pubblico, appare cosa lecita pensarlo studente nello Studio Pubblico Domenicano di Piazza, il più vicino a Nicosia. Dopo qualche presenza saltuaria a Palermo, tra il 1558 e il 1561, il Vinci parte per Napoli per poi rientrare a Nicosia nel 1565 e ripartire alla volta di Livorno. Dal 1567 al 1581 lo troviamo a Bergamo, dove fu maestro di cappella. Nei primi mesi del 1582 tornò assai malato a Nicosia, poco tempo dopo si trasferì a Piazza e poi a Caltagirone. Tornato a Piazza dopo qualche mese, trovò la calda accoglienza dei docenti e degli allievi di musica dello Studio Pubblico Domenicano della sua adolescenza, oltreché dei maestri della

Scuola Musicale Piazzese, ai quali trasferì le nuove esperienze musicali della

Scuola Veneziana. Inoltre, ebbe l'affettuosa ospitalità di don Francesco Spinelli Starrabba barone della Pirrera, al quale dedicò il

VII Libro dei madrigali a cinque voci nel giugno del 1584. Pochi mesi dopo morì a Nicosia all'età di ca. 50 anni. (

continua)

cronarmerina.it